中南大学化学学科发展论坛——光电化学论坛

发布时间:2025-10-29 作者:杨鹏飞 浏览次数:

2025年10月27日上午,中南大学化学学科发展论坛——光电化学论坛在中南大学潇湘校区化学楼129报告厅举行。本次论坛由中南大学化学化工学院承办,邹应萍教授担任主持人。论坛特邀来自中科院物理研究所的孟庆波研究员、北京师范大学的薄志山教授、中科院化学研究所的侯剑辉研究员、中国科学院宁波材料研究所的葛子义研究员、汕头大学的武庆贺教授五位享有盛誉的专家学者,与中南大学化学化工学科的师生代表齐聚一堂,围绕薄膜太阳能电池、有机太阳能电池、有机光伏材料、柔性钙钛矿太阳能电池及稠环缺电子有机物等前沿研究领域,展开深入且富有成效的学术交流。

论坛在热烈的氛围中正式启幕,邹应萍教授率先登台致辞,对远道而来的各位专家学者表示最诚挚的热烈欢迎,随后逐一介绍了参会嘉宾在相关学术领域的深厚积淀与丰硕研究成果,为这场学术盛会拉开了隆重的序幕。

中科院物理所孟庆波研究员带来了题为《薄膜太阳能电池机遇》的学术报告。报告指出薄膜太阳能电池发展存在两个瓶颈:一是如何从科学层面提高电池效率和稳定性;二是如何在工程层面实现高模组效率和生产效率。报告还指出,传统表征光电器件性能的瞬态光电技术(TPC/TPV)存在时空局限性,这大大限制了太阳能电池的发展。孟庆波研究员提出频域解耦方法、构建电荷损失理论模型,并开发多类电荷动力学测量路径。既拓展了瞬态光电技术的应用场景,为太阳能材料电荷动力学研究提供先进表征手段,也为破解电池发展瓶颈奠定基础。

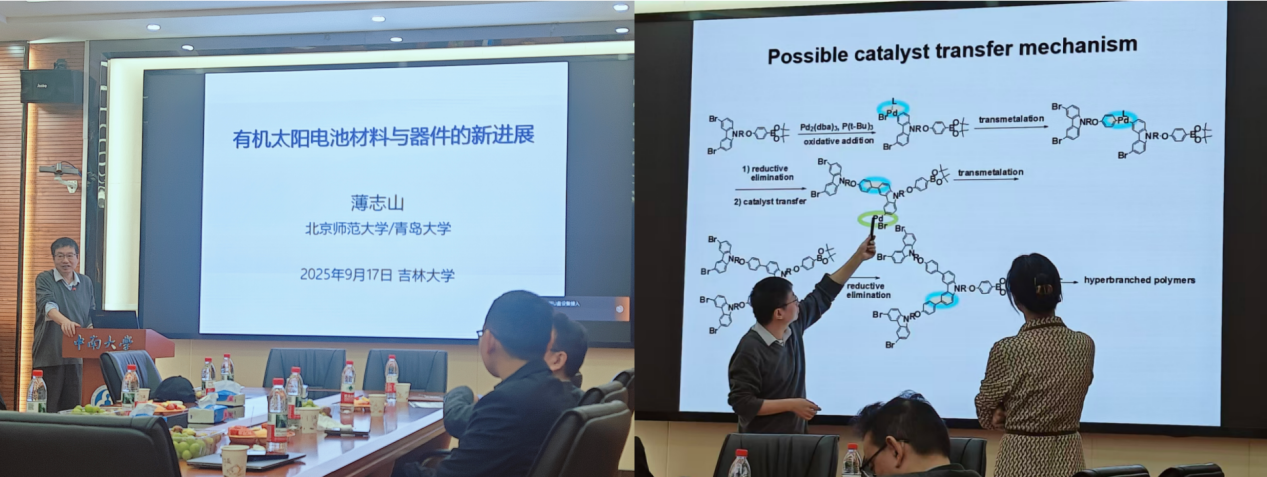

随后,北京师范大学薄志山教授以《有机太阳电池材料与器件的新进展》为题作报告。他从有机太阳能电池的核心原理、发展历程及最新研究进展切入,结合自身研究经验,阐释了有机光伏材料的结构设计、性能优化及实际应用前景,为在场师生带来了兼具理论深度与实践价值的学术分享。薄教授结合课题组近期在有机光伏材料与器件领域研究成果,系统呈现了非稠环受体分子材料与多级次超分子组装技术从设计到应用的完整研究链条。通过对基团改变、偶极分子结构设计策略,提供了新的界面分子设计思路,并成功研发出一系列具备高光电转化效率的光伏材料,为有机太阳能电池的性能突破提供了新的技术路径。

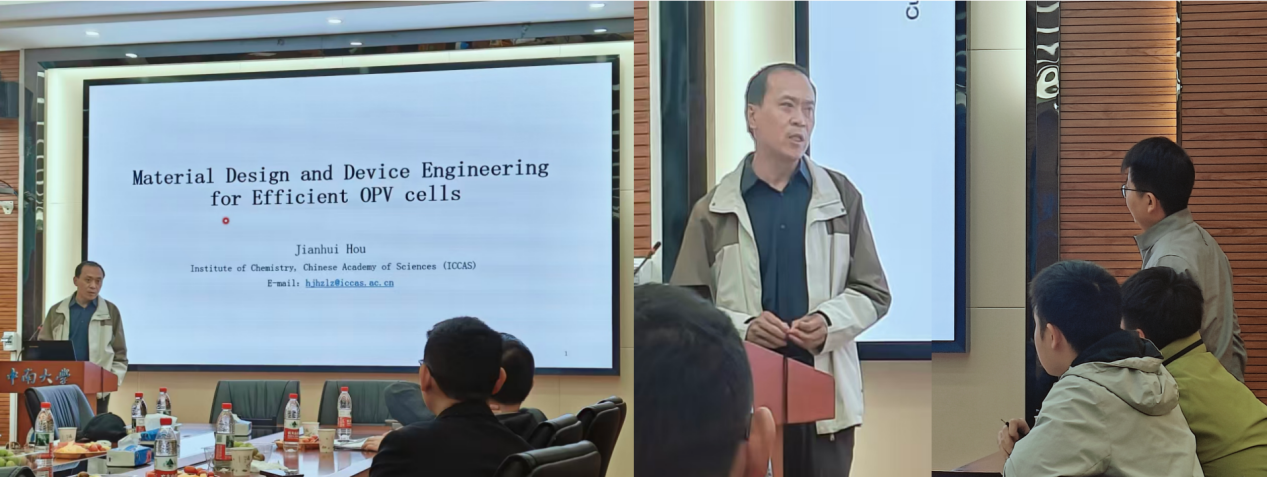

中国科学院化学研究所的侯剑辉研究员,以《有机光伏材料与器件近期进展》为题展开报告。他聚焦有机光伏(OPV)技术效率、成本、稳定性三大核心议题,详解通过官能团设计降低能量损失的研究成果,展示了多种OPV材料的静电势(ESP)差异,阐述通过调控给体-受体(D-A)相互作用减少能量损失的机制。此外,还介绍了OPV电池的成膜工艺优化新策略,实现了成膜过程的精准调控,对提升二元OPV电池性能具有重要意义。侯剑辉研究员团队在非富勒烯受体有机光伏电池领域持续保持国际领先水平,其研究为有机光伏材料设计与器件工程提供了前沿视角,助力中南大学师生深入探索高效OPV技术。

中国科学院宁波材料研究所的葛子义研究员,以《高效率柔性钙钛矿太阳能电池产业化研究》为题,围绕钙钛矿太阳能电池的材料创新、器件工艺与市场前景三大维度,展现了钙钛矿电池从材料设计到器件工程的技术突破,锚定了产业化落地的清晰路径。葛子义团队在钙钛矿电池技术研发中成果突出,新型材料与创新策略推动稳定性和器件效率(认证效率达29.9%)领跑全球,柔性产品凭借轻量化、可卷对卷制备优势,适配多领域应用,契合能源革命与“双碳”目标,万亿级市场空间加速显现,为学界与产业界在光伏技术创新、市场布局上提供了极具价值的前沿参考。

最后,汕头大学武庆贺教授围绕《稠环缺电子单体及其聚合物》主题,重点汇报四方面内容。一是创新稠环单体高效合成法,通过超百种二溴及十余种二硼/锡化合物,创制大量共轭稠环砌块,填补传统方法空白;二是独立合成多种具自主知识产权的稠环缺电子单体与高性能聚合物给体,实现性能和专利双重突破;三是提出多氟化策略,缩短π-π距离、强化分子间作用,使器件光电转换效率超18%且稳定性优异;四是从共轭体系与烷基链比值、薄膜堆积方式、分子结构三方面,解析强吸光聚合物薄膜摩尔吸光系数影响机制,为材料设计奠基。武庆贺教授团队解决了聚合物批次器件重复性、可拉伸性等难题,为该领域研究与应用提供了关键技术支撑。

孟庆波、薄志山、侯剑辉、葛子义、武庆贺五位专家围绕研究前沿作报告,与师生展开深度互动,耐心解答同学们的技术疑问、分享科研经验,为在场师生拓宽研究思路。整场论坛聚焦光电化学核心领域,搭建了‘学界交流、成果共享’的平台,最终在师生的热烈掌声中圆满落幕。

专家简介:

孟庆波:中国科学院物理研究所研究员,中科院物理所清洁能源中心主任,中国可再生能源学会常务理事。1987年吉林大学物理系本科毕业,1997年于中国科学院长春应用化学研究所获得博士学位。2007年,获国家自然科学基金委“杰出青年基金”项目支持。2013年,获科技北京“百名领军人才”。2014年,作为学术带头人,获“国家基金委创新研究群体”项目支持。研究方向:(1)钙钛矿太阳能电池;(2)铜锌锡硫硒太阳能电池;(3)新型人工光合作用材料开发及系统集成;(4)太阳能电池先进表征技术。在 Nat. Energy、Nat. Comm.、Joule、Adv. Energy Mater.、Adv. Mater. 等国内外权威杂志发表论文320余篇,引用 21000余次,H因子82,获发明专利授权102项。

薄志山:中国化学会会士,中国科院化学所研究员。2010年6月任北京师范大学教授,教育部长江学者特聘教授,教育部长江学者创新团队带头人,能量转换与存储材料北京市重点实验室主任。主要从事有机小分子及共轭聚合物光电功能材料的合成与性能研究。在 Acc. Chem. Res、Joule等期刊发表论文300余篇,主持国家重大研究计划、科技部973项目等课题,开发的钙钛矿太阳能电池效率近18%,提出非共价键分子设计理念提升有机太阳能电池效率至19%。2002年获选中科院 “百人计划”,2002年获得基金委“杰出青年科学”基金支持。

侯剑辉:中国科学院化学研究所研究员,博士生导师。2001年本科毕业于北京科技大学化学系,2006年获中科院化学研究所博士学位,先后赴美国加州大学洛杉矶分校从事博士后研究(2006-2008)。主要从事聚合物太阳能电池材料设计与器件物理研究,开发了具有二维共轭结构的苯并二噻吩单元(BDT-Ar),多次打破有机光伏电池能量转换效率世界纪录。截至2024年,其团队在非富勒烯受体有机光伏电池领域持续保持国际领先水平。发表SCI论文500余篇;论文被引用70000余次;授权发明专利24项。

葛子义:中国科学院宁波材料所二级研究员、博导,国家杰出青年基金获得者、英国皇家化学会会士,浙江省能源光电子工程研究中心主任。目前主要从事有机/钙钛矿太阳能电池和OLED研究。近年来在Nature Photonics、Chem. Soc. Rev.、Joule、Nature Commun.、Sci. Adv.、Adv. Mater.、Energy Environ. Sci.等期刊上发表SCI论文310余篇,申请发明专利70多项。撰写中英文专著4部。先后主持包括国家重点研发计划项目(首席)、基金委重点、基金委区域联合基金重点、5项国家自然基金面上等。获得 2016年“中国光学重要成果奖”、2018和2022年度浙江省自然科学二等奖(排名第一)、2021宁波市十佳 “科技追梦人”、2022年浙江省有突出贡献中青年专家等。入选2024年科睿唯安全球高被引科学家,先后担任Science China Chemistry、The Innovation等8本期刊编委,兼任浙江省材料研究学会常务理事、有机光电材料与器件国际会议(ICOOE)大会主席。

武庆贺:教授,博士生导师。2007年本科毕业于河南大学(王华教授),2013年博士毕业于中国科学院上海有机化学研究所(李洪祥研究员,朱道本院士),2014-2017年在美国芝加哥大学做博士后研究(Prof.Luping Yu),2017年入职汕头大学。聚焦于稠环共轭砌块、共轭聚合物的创制和光伏器件性能研究,以通讯作者在著名学术期刊包括Science、Joule、Angew. Chem. Int. Ed.、Energy Environ. Sci.、CCS Chem.等上发表多篇论文,申请中国发明专利5项,已获授权4项。2019年荣获广东省青年珠江学者、2024年荣获“Thieme Chemistry Journals Award”、2025年获聘珠江特聘教授。

(一审:尹亮亮 二审:赵元超 三审:纪效波)